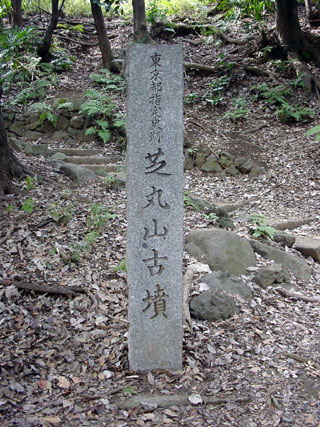

芝丸山古墳の碑あり。

ここには古墳があった。ということは、4,5世紀のころから

何らかの豪族がこのあたりにいたことになる。

説明文をみると前方後円墳だったが、メインの円墳の方はすでに失われており、石棺や副葬品はでなかったのでよく分からないと書いてある

*******************

「芝丸山古墳」補注 2010.11.20

芝増上寺の裏手にある丸山古墳も載っていた

6世紀から7世紀の築造で、瓢(ひさご)形古墳、

南関東でも最大級の古墳だそうな。

たしかに登ってみると、今でも、小さな山のように感じる

前方後円墳で、明治の調査で人骨と刀、鉄鏃などが

発掘されている。戦後の調査でこの古墳に関係すると思われる

小円墳からは、勾玉も集土しているという

登り口には、丸山貝塚もある

武蔵野台地が東京低地と接するところに

あったらしい

参考:

祥伝社新書

東京の古墳を歩く

大塚初重著

2010.11.10発行

*************************

年月を示す 木の根。(1,2)

よくみると不思議な形をしている木の根が好きなのである。

狛犬ならぬ、咆哮する獅子。一体何に向かってほえているのだろう。

この山頂には、なにか 飾ってあったのだろうが、今は 広場になっており、その一番奥に、今日の探索の目的である 伊能忠敬の記念碑があった。日本地図と六分儀をデザインした碑である。

その碑には、伊能忠敬の業績が書かれている。

彼が日本を測量しようとしたのが1800年頃。

隠居して深川に居を定めた、伊能忠敬が師とを仰ぐ幕府の天文方 高橋至時の事務所(当時、蔵前あたりにあった)まで、毎日歩いて通い、その両地点の距離を歩測で求め、緯度1度の距離を概算したという。

その値も相当正確だったようだ。この辺は井上ひさしの「4千万歩の男」を読めば分かる。

緯度は北極星を基準にし、その角度を測って決めている・・・・ということは深川の自宅にも北極星を見るための見晴台のようなものをつくって、そこで北極星の角度を測ったことになる。

歩くときは、歩幅 60センチ、左足を出して次の左足を出すまでで120センチとして正確に歩けるよう訓練したらしい。彼が日本全国の旅を始めたいと思ったのは、この緯度1度の地球表面での長さを知りたかったからだそうだ。大体緯度1度は100キロ(正確には111キロ)だから、東京で測って、福島あたりで測ると、北極星の角度が1度違うことになる。

折しも、フランス革命後のフランスでは、メートル法が施行され、緯度1度の長さを測るため、測量隊がピレネー山脈でスパイと間違われて、殺されたりした時代である。アンデス山脈でも測量隊が殺されている。(この辺は「地図を作った人々」からの孫引き)

彼の測量はヨーロッパの動きとほとんど同時である。

地図をつくるということはその測るもととなる長さや時間の単位を正確に決めなければならない。(時間は経度を測るときに必要になる)

伊能忠敬があれだけ正確な地図が作れたと言うことは 測る単位に相当気を遣ったはずだ。

3年くらい前、江戸東京博物館で計量関係の小さな特別展があったが、

そこには、ペリーが幕府に贈った天秤ばかりが展示してあった。天秤の長さが1メートル以上もあって、非常に立派なもので今でも使えそうな気がした。

ともあれ、この山からは、増上寺や一の橋方面がよく見える。

昔は関東平野や江戸湾を一望できる見晴台だったのだろう。

伊能忠敬もここで測量をおこなったのかなと思いつつも、ここになぜ、彼の顕彰碑があるのか 分からずじまいであった。

(調べれば 分かるだろうけど)