|

|

県道39号にぶつかるT字路になる。

右に行くと国分寺、国分尼寺跡、

左へ行くと、さぬき国府跡。

とりあえず、右に曲がって

国分寺跡を見ることにする。

|

|

|

石碑発見。

石碑には 「史跡 國分尼寺跡」とある。

その跡にしては、あまりに小さな田んぼである。

背景の山をみると、峰が二つ並んでいる。これは、奈良の二上山ではないが、神聖な山のしるしかもしれない。

この碑の向かいに市の生活相談センターのような建物があった、

その建物の道沿いには、

お遍路みちの道の石碑が並べられていた(1,2,3)

この碑はあちこちにあったのを

ここにまとめたものだそうな。

日曜日なのに開いていて、

市の管理担当者のような人がいたので聞いてみると、

この先にお寺があって、

それが国分尼寺だそうだ。

|

|

|

これが国分尼寺だ

|

|

|

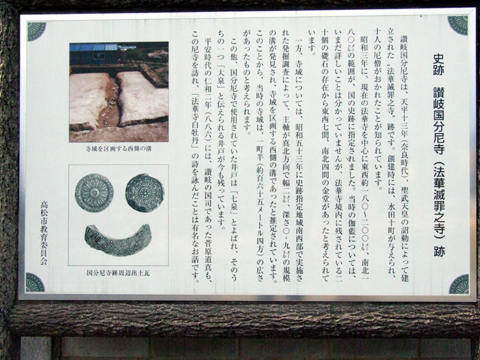

お寺の案内板

お寺の境界を示す溝

出土した軒丸瓦

案内板によると、お寺が国分尼寺跡らしい。

「史跡 国分尼寺(法華罪滅之寺)跡」とある。

天平13年聖武天皇の詔勅によって創建されたとある。

讃岐の国司に赴任した菅原道真も仁和2年(886)この寺を訪れ、「法華寺白牡丹」の詩を詠んだとある。

お寺は広かったらしい

発掘調査によって、奈良時代に特徴的な

模様の入った軒丸瓦が出土したそうである。

|

|

|

この国分尼寺に面した道路を挟んで小さな神社があった。これはその堂。

その両側には、陶器製の狛犬がいた。(1雄、2雌)

これは ひょっとして

沖縄の陶器製のシーサーではないか?と思った。

右手(上手)に、ほえているシーサーはオズ。

左手(下手)にいるのがメスだ。

沖縄のシーサーにはそういう決まりがある。

あるいは、名古屋の常滑焼きか?

確かめてみないと分からない。

|

|

神社の裏、畑の向こうに面白い形をした山。

里山と呼ぶにふさわしい優しさ。

ここが盆栽の生産地であることは知らなかった。

かわいい丸坊主の緑が並んでいた

|